糖尿病とは、インスリンが十分に作れない、あるいはインスリンの感受性が低下するために、血糖値を基準値内に抑えきれない状態です。

健康診断などで高血糖や尿糖を指摘されたり、身内が糖尿病と診断されて、「わたしも発症するのかしら?」と心配になったりしたら、まずはご相談下さい。

糖尿病は、ほとんどの場合、何の症状も出ません。

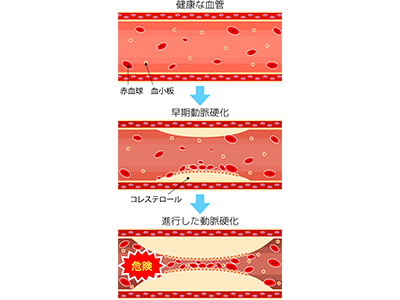

痛くもかゆくもないのに、なぜ治療が必要なのでしょうか?それは、血糖値が高い状態が持続すると、血管の中が傷ついて、合併症が出てきてしまうかも知れないからです。代表的な合併症としては、網膜症、腎症、糖尿病性神経障害、心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症。いずれも重大な結果を引き起こす可能性がある病気です。各種検査などを定期的に組み合わせて、早期発見・治療に努めます。

コロナ禍では、糖尿病と感染症の合併についても注目されました。最近は、糖尿病と歯周病菌感染症についても関連が認められています。

感染症を悪化させないためにも、糖尿病の治療を進めておきましょう。

糖尿病の治療は、食事、運動、薬物療法を組み合わせます。インスリンやGLP-1受容体作動薬の自己注射導入も外来で行っております。

2型糖尿病の方はもちろん、1型糖尿病の方も、どうぞご来院ください。

特に食事療法に関しては、順天堂大学栄養科の高橋徳江先生から、よりきめ細かく具体的なお食事をお示しできます。毎月第4土曜日午前中に、お一人(よろしかったらご家族もご一緒にお入りください)30分間のマンツーマンの指導ですので、来院された時、あるいはお電話で予約をお願いします。

高血圧症、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病、痛風、メタボリックシンドロームは、生活習慣に関係の深い慢性疾患です。脳梗塞や心筋梗塞を引き起こす危険も高まるので、食事や運動、体重を見直して、健康な毎日を手に入れたいものです。

血圧とは、血液が流れることによって血管の内壁にかかる圧力のことをいいます。高血圧を診断するときの基準値は 140/90 mmHg ですが、糖尿病を合併している場合、治療目標値はさらに低くなります。

血液中のコレステロールや中性脂肪が多い状態です。特にLDLコレステロール値が高い状態が続くと、動脈硬化が進展しやすいため、注意が必要です。

内臓脂肪が肥満に加え、脂質異常、高血圧、高血糖のうち、2つ以上が重なるとメタボリックシンドロームと診断されます。動脈硬化につながるリスクが非常に高くなり、危険な状態です。

血液中の尿酸が多い状態が続くと、尿酸が結晶化して関節などに蓄積することがあります。すると、関節が赤く腫れたり、激痛が生じたりします。